轻质之重:发泡混凝土背后的科学哲学启示

当我合上那篇关于发泡混凝土配合比设计与优化研究的论文时,一种奇特的感受涌上心头——这看似枯燥的技术研究,竟在不经意间向我展示了现代科学认知的深层逻辑。发泡混凝土,这种在建筑领域广泛应用的轻质材料,其配合比设计的精妙过程,恰如一面镜子,映照出人类如何通过系统性思维解构复杂问题、寻找最优解的科学方法论。

发泡混凝土的研究首先体现了科学认知从整体到部分的解构过程。研究人员不是将混凝土视为不可分割的整体,而是将其分解为水泥、发泡剂、水、外加剂等多个变量系统。这种分析思维正是现代科学的核心方法——将复杂现象拆解为可量化、可控制的独立变量。论文中详细探讨了每种成分对最终产品性能的影响:水泥品种决定强度基础,发泡剂类型影响孔隙结构,水灰比关联流动性与硬化特性。这种变量解构不是简单的拆分,而是建立在对材料科学深刻理解基础上的系统性思考。

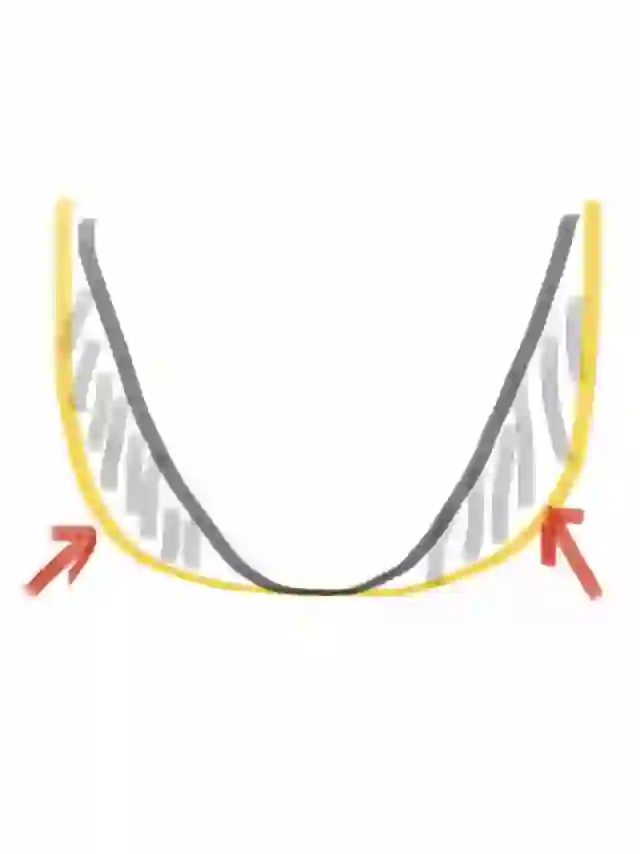

更引人入胜的是配合比优化过程中展现的"均衡的艺术"。研究发现,发泡混凝土的性能指标往往相互制约——追求轻质化可能导致强度下降,提高流动性可能牺牲耐久性。研究人员通过正交试验等方法,不是在寻找某个指标的极致,而是在多元需求间寻找最佳平衡点。这不禁让我联想到哲学家怀特海的过程哲学——实在的本质不是静态的物质,而是动态的关系网络。发泡混凝土的优化本质上是在编织一张性能指标间的关系网络,寻找那个能让整体性能最优的"甜蜜点"。

论文中大量的实验数据与数学模型的结合,展示了现代材料科学的另一重要特征——定量化思维。研究人员不满足于定性描述"多一点水泥会增加强度",而是通过回归分析建立精确的数学模型,预测特定配合比下材料的各项性能。这种将质量关系转化为数量关系的努力,正是伽利略"自然之书是用数学语言写就的"科学理想的当代实践。当看到研究人员用响应面法绘制出三维优化图时,我仿佛目睹了抽象数学与具体材料间的神奇转化。

发泡混凝土研究的技术细节背后,隐藏着深刻的科学哲学启示。首先,它展示了现代科学解决问题的典型路径:分析—综合—优化。其次,它体现了复杂性科学的一个核心观点——整体不等于部分简单相加,材料最终性能是各组分间非线性相互作用的结果。最重要的是,这种研究范式揭示了一个基本认识论原则:人类对自然界的理解是通过建立简化模型来实现的,这些模型虽不能完全反映现实的全部复杂性,但足以指导我们有效地改造世界。

回到发泡混凝土本身,这种轻质材料在建筑节能、抗震减灾等方面具有重要价值。但对我而言,这项研究更大的价值在于它展示了科学思维的力量——如何将看似混沌的复杂系统分解为可控变量,如何在相互矛盾的需求间寻找平衡,如何用数学工具驾驭经验知识。这些方法不仅适用于材料科学,同样适用于我们认识和处理其他复杂问题。

从一篇专业论文中,我读到的不仅是发泡混凝土的配合比设计技术,更是一种现代科学思维方式的生动展示。在这个意义上,最"轻质"的发泡混凝土,承载的却是人类科学认知中最"沉重"的智慧结晶。