数字星空下的浪漫绝唱:当算法成为我们的丘比特

在2059年的一个夜晚,我独自站在城市边缘的观星台上,抬头望着那片被8888颗人造卫星点缀的夜空。这些闪烁着柔和蓝光的微型卫星,是十年前"星空计划"的产物,它们按照精确的算法排列组合,每晚都会变换出不同的星座图案。今晚的图案是一颗心形,中央闪烁着"Forever"的字样——这是某个富豪为纪念结婚三十周年而购买的"星空广告位"。我的智能隐形眼镜立即弹出通知:只需9999信用点,你也可以在星空下定制专属浪漫。我苦笑着关闭了广告,思绪却飘向了那个关于浪漫约定的古老话题:在算法主宰一切的时代,人类的浪漫究竟是获得了永生,还是正在经历一场静默的死亡?

当代爱情已经被异化为一场精心策划的数据表演。打开任何社交平台,"AI恋爱助手"的广告铺天盖地,承诺能根据对方的社交媒体足迹,计算出最佳表白时机、最动人措辞甚至最合适的礼物。约会应用"Soulmate3.0"最新推出的"浪漫指数"功能,可以实时评估约会的成功概率,当指数低于70%时,系统会通过耳机悄悄提示你该调整话题或表情。去年轰动全球的"算法求婚"事件中,一位程序员用自己开发的"LoveAlgo"系统,在8888颗卫星同时闪烁女友名字的瞬间单膝跪地,视频点击量突破50亿。人们为这"完美浪漫"欢呼雀跃,却无人追问:当爱情变成可计算、可优化、可展示的参数集合,那些笨拙的心跳、结巴的表白和毫无逻辑的思念,又该栖身何处?

星空之下,我们正在经历一场浪漫的"祛魅"过程。德国社会学家马克斯·韦伯曾用"祛魅"形容现代社会理性化进程中神秘性与诗意的消逝,这一过程在数字浪漫中达到了荒诞的顶峰。传统浪漫的核心在于其不可预测性——月光下偶然的相遇,雨中突如其来的拥抱,深夜电话里语无伦次的思念。这些无法被量化的瞬间构成了爱情最珍贵的部分。然而在2059年,这些都被解构为可量产的标准化产品。"星愿"公司推出的"完美约会套餐",包含基因匹配测试、微表情AI指导和环境情绪灯光调控,保证"浪漫成功率97.8%"。更讽刺的是"回忆重构"服务,通过脑机接口和AI生成技术,可以为你制造从未发生过的"浪漫记忆",并让你深信不疑。当浪漫可以被如此精确地设计、生产和消费,它是否已经沦为另一种形式的数字快餐?

这种浪漫的异化背后,是技术理性对人类情感领地的殖民。法国哲学家福柯所言的"规训社会"在情感领域得到了完美印证——我们不仅被教导如何工作、如何消费,现在连如何恋爱都被一套精密的算法所规范。最新的神经科学研究表明,频繁使用恋爱AI辅助的人群,大脑中与冒险、创意相关的区域活跃度明显降低。东京大学"数字情感"实验室的跟踪调查显示,Z世代的离婚率比前代降低了40%,但"情感满意度"指标也创下历史新低。这似乎印证了哲学家韩炳哲的警告:在追求"平滑社会"的过程中,我们消除了所有风险与摩擦,也同时扼杀了激情与真实。星空依旧璀璨,但仰望星空时那份悸动,却正在被转化为一次次精准的情感消费。

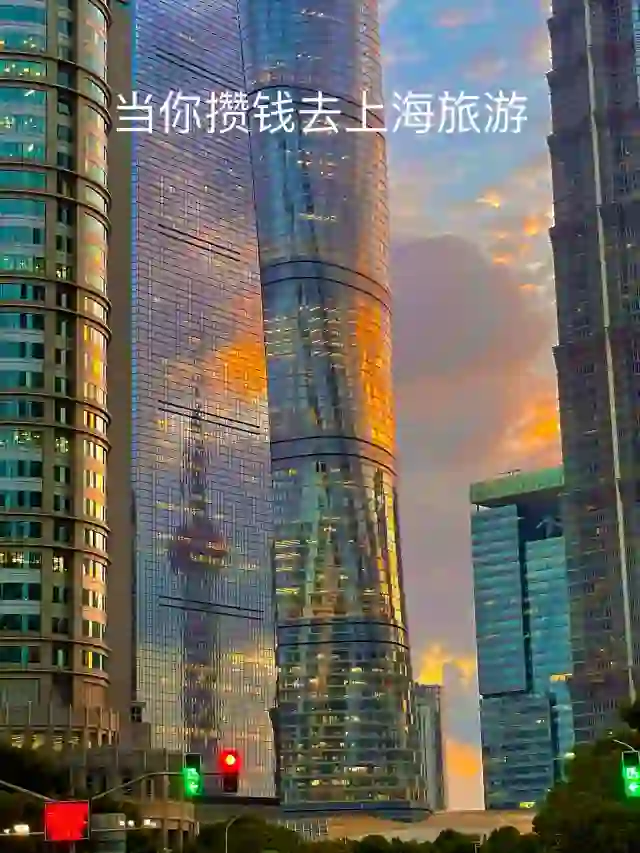

面对这种异化,一场浪漫主义的数字抵抗正在悄然兴起。在柏林,一群艺术家发起了"不完美浪漫"运动,参与者必须关闭所有智能设备,用最原始的方式表达爱意;上海的地下诗歌社团"量子骚人"创作了大量关于"故障爱情"的作品,歌颂那些算法无法解释的情感连接;更引人注目的是"反数据恋爱"社区的兴起,会员们故意制造虚假的社交媒体足迹来干扰AI分析,并在物理空间中留下真正的"情书胶囊"。这些抵抗虽然微小,却如同8888颗卫星中的几颗"叛逆者",拒绝按照程序闪烁,坚持发出属于自己的不规则光芒。它们提醒我们:浪漫的本质或许就在于它的不可控性,在于那些溢出算法框架的意外与惊喜。

站在观星台的边缘,我关闭了所有增强现实功能,让8888颗卫星回归为普通的星光。我想起上个世纪诗人聂鲁达的诗句:"爱情如此短暂,遗忘如此漫长。"在2059年,这句话或许应该倒置:被数据记录的"浪漫"如此漫长,而真正的爱情却如此短暂易逝。当我们的心跳可以被智能手环量化,当我们的思念可以被社交媒体的点赞数衡量,当我们的承诺可以被区块链永恒记录,浪漫是否就获得了某种虚假的永生?那些被遗忘的、被算法判定为"不具展示价值"的微小瞬间——清晨共享的沉默,争吵后笨拙的和解,共同老去的平静——才是爱情真正的星辰大海。

8888颗卫星组成的星空很美,但最美的或许是关闭所有科技辅助后,两个人类在黑暗中摸索彼此双手时,那份不完美的温暖。在这个被算法精确计算的世界里,或许最大的浪漫就是故意制造一些"系统错误",让心重新学会不按程序跳动。毕竟,当丘比特变成了AI,我们需要的可能不是更精准的箭,而是敢于偏离靶心的勇气。